44プレゼント

30周年記念の「なないろ」はてんこ盛りで大賑わい

どんな演目をどんなふうに演じたら、浪曲が魅力的に見えるか。

どんなことをしたら、浪曲が魅力的に見えるか。

先々、どういう自分でありたいのか、どういう浪曲界を作っていくべきか。

……てなことを、私は全然考えられないのです。

自分を客観的に見られる人、また、遠い未来を見据えて計画的に行動できる才能がある人を心から尊敬します。

公演の企画を考えることは大好き。でも、すべての会において、そのとき「やりたい!」とひらめいた、単なる思いつきの具現化のみで現在まで生きてきております。

毎年恒例の、そして自主公演としては1年で最大の公演である「奈々福なないろ」。

東京は亀戸駅前のカメリアホール(400席)で開催する公演。今年は入門30周年記念をうたいました。6月に観世能楽堂で開いた「奈々福、独演。」でもうたったじゃないか、とツッコミが聞こえますが。今年いっぱいは何度30周年をうたったって良かろうと開き直っております。

幕が開きました。おかげさまでほぼ満席!嬉しい!感謝!

記念公演だから企画を考えました。プログラムは以下のとおり。

開口一番 三門綾(曲師:沢村まみ)

「浪花節から浪曲へ、この芸能の発達史」玉川奈々福(曲師:広沢美舟)

浪曲 瀧川鯉昇(曲師:玉川奈々福)

~仲入り~

「鉄砲のお熊」玉川奈々福(三遊亭白鳥・原作/奈々福・浪曲化/曲師:広沢美舟)

自分的に素敵すぎる番組!やりたかったこと、てんこ盛りにしました。

「浪花節から浪曲へ」は、曲師の広沢美舟さんのリクエストです。浪花節は語り芸としては後発で落語や講談より歴史は浅く明治に生まれました。とはいえ150年経っている。その来し方を振り返り、たどってみようという企画です。

今までもちょこちょこ、浪曲のご先祖たる芸をまねたり、新作に取り込んだりはしています。私は「浪曲サイコー!」と志高く入門したわけではないので(詳細は自著『浪花節で生きてみる!』をご参照ください)、浪曲の面白さに確信がありませんでした。だから「浪曲ってなに?」を知りたくて、小沢昭一さんが取材し残してくださった音の記録「日本の放浪芸」で浪曲のご先祖さまとされる芸を聞いたり、ほかの芸能と比べることで浪曲を知ろうと「語り芸パースペクティブ」という企画(詳細は自編著『語り芸パースペクティブ』をご参照ください)をやったりしました。そんな中で先祖の芸をまねること、やっていたんです。

それをまとめて構成しようかとざっくり三つの時代に分けました。

【大道芸の時代】

「でろれん祭文」。山伏崩れの町修験たちが、ほら貝と錫杖を手に演じていた大道芸。市中で起こった心中やら仇討ちやらの事件を扱ったり、古い物語を語ったりしていた。

「阿呆陀羅経」。僧侶くずれ(崩ればかりだ=笑)の願人坊主たちが道々でやっていた。木魚をたたきながら、世相批判の文句やおかしな文句を歌いつらねていた。

【浪花節というジャンルができてからの寄席の時代】

寄席の時代、浪花節は釈台を前に座り、三味線と並んで演じていたのが絵に残っています。そんな時代にはやった節の数々を実演します。

取り上げたのは、関東節独特の約節のひとつである「カンチガイ」。なめくじが歩いているところを見て某浪曲師が思いついたという、珍妙な伝説のある節です。

そして初代重松が開発した「阿部川町」という、三味線は超速、節はゆっくり運びながらも、なぜか合うという不思議な節。

さらに、三代目鼈甲斎虎丸の、声のジェットコースターみたいな「虎丸節」。

息切れするような構成です。

【最後に、劇場の時代】

中興の祖・桃中軒雲右衛門先生以来、浪曲は金屏風を背に、演台には派手な布をかけ、立って演じるようになりました。ちょっと偉そう。

演者も増え、それぞれに工夫をこらした節を開発し、啖呵の技術も磨き、浪曲の表現は豊かになっていった。その代表である広沢虎造の「石松金毘羅代参」の一節をまず演じ、三門博「唄入り観音経」、これは開口一番を担った三門綾さんに演じていただきました。最後に、もう最高に楽しい浪曲、相模太郎「灰神楽三太郎 伊勢の巻」の一節を、今回はじめて覚えて、やりました。

こういう企画をすると勉強になる。とにかく音を聞きなおして体に写し取ろうとするわけです。初チャレンジの「灰神楽三太郎」は軽く100回聞いたな。このコーナー、お客さまの評判が大変よいようで、再演希望も多く、嬉しかったです。浪曲は声のアクロバットみたいな芸。大道芸の時代からなんとかその日のご飯を食べよう、投げ銭を得ようと、先人たちは声を鍛え、表現を磨いた。時間をさかのぼり、それを体に取り込む、歴史をおのが身に取り込むのだ!

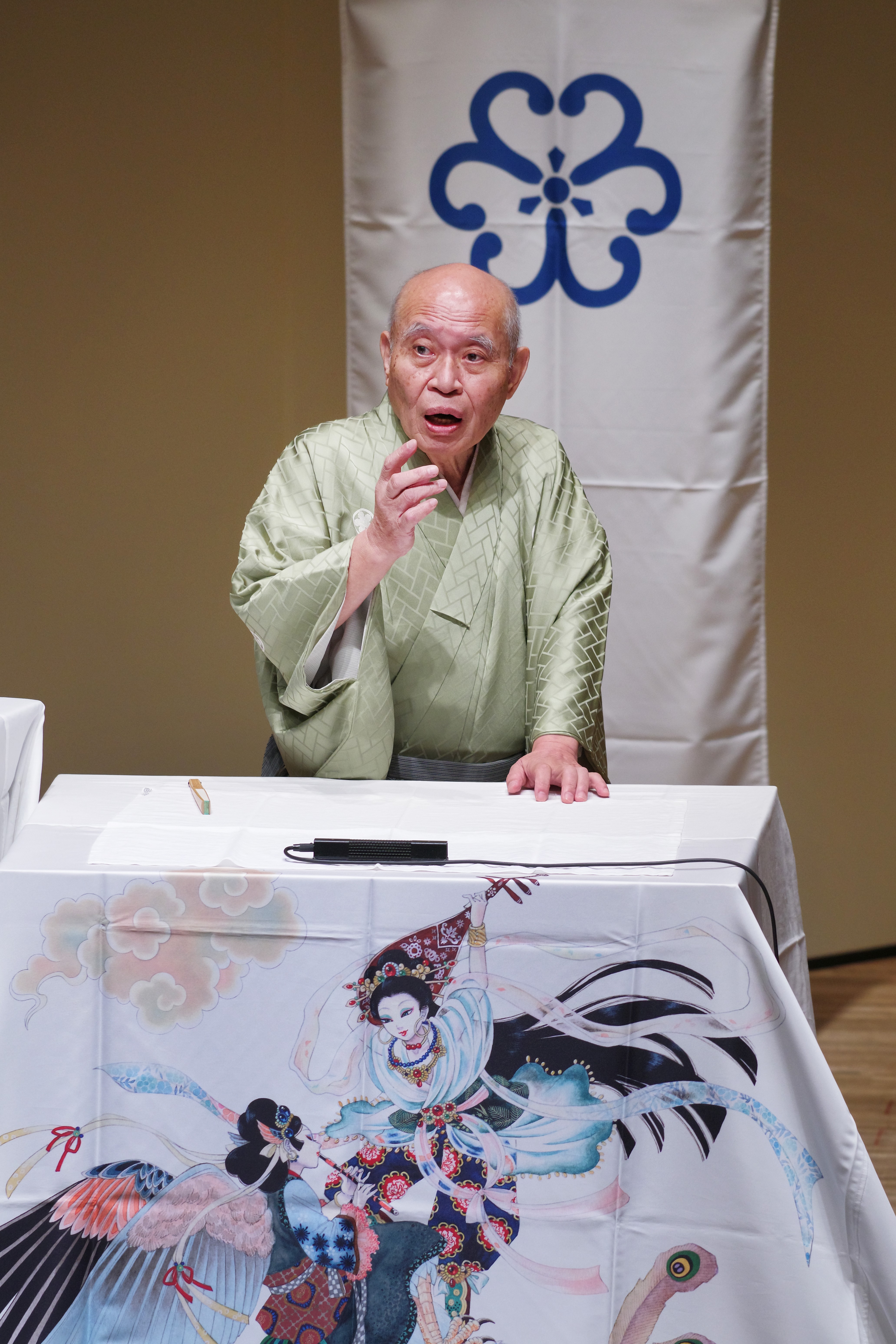

瀧川鯉昇師匠には浪曲を演じていただきました。

昨春から落語芸術協会に所属させていただき、鯉昇師匠一門の預かりとなりました。私が希望して預かっていただきました。以来、打ち上げでご一緒させていただく機会も増えたのですが、鯉昇師匠はそんなとき、私の前で小さな声で浪曲をうなってくださるのです。

「ぼくらの年代は、小さいころからラジオで聞いているからね」

「次郎長伝」」や「灰神楽三太郎」「壺阪霊験記」「唄入り観音経」、それがあんまり素敵で、「私の会でちょこっとうなっていただけませんか」とお願いし、懇願の末に演じていただくことになりました。なんとオリジナルを作ってくださって! 曲師は不肖・奈々福が務めさせていただきました。

〽 修業時代の思い出は、人に言われぬことばかり~~

鯉昇師匠が、落語家である鯉昇師匠がうなられる。

声も、たたずまいも、素敵すぎる。

30周年記念なんてうたい、いちおう30年この世界にいるのに、鯉昇師匠の初浪曲の最初の節を聞いて、私は、全然かなわないとうなだれる。

浪曲は一時期、天下をとった芸です。昭和18年には全国に浪曲師が3000人もいたという。高度成長期に下火になったものの、鯉昇師匠のご幼少期はまだラジオで盛んに流れていて、銭湯でおじさんたちが虎造節をうなっていて。世間に浪花節が通奏低音のようにあった。

しかも師匠は次郎長伝は森の石松の出身地、遠州浜松のご出身。声の大きさとか節の技術とかではなく、その時代に身をひたしておられた方の、持っているもの。小さいときから耳にあって、染みわたっている人の持っているもの。「歴史を取り込む」だなんて、意気込んでみたものの、師匠に一発でぜんぶ持っていかれちゃったのでした。

あ~あ。

◆たまがわ・ななふく 横浜市出身。筑摩書房の編集者だった1995年、曲師(三味線弾き)として二代目玉川福太郎に入門。師の勧めで浪曲も始め、2001年に浪曲師として初舞台。古典から自作の新作まで幅広く公演するほか、さまざまな浪曲イベントをプロデュースし、他ジャンルの芸能・音楽との交流も積極的に取り組む。2018年度文化庁文化交流使としてイタリアやオーストリア、ポーランド、キルギスなど7カ国を巡ったほか、中国、韓国、アメリカでも浪曲を披露している。第11回伊丹十三賞を受賞。

玉川奈々福独演会

「ななふく浪曲旅日記をうなる その弐」

10月18日(土)午後2時

朝日新聞東京本社読者ホール

予約はメール(apkikaku@asahi.com)まで。

◆「ななふく浪曲旅日記」は毎月第三土曜に配信します。