44プレゼント

土地と物語と芸能と

香川県三豊(みとよ)市の仁尾にある賀茂神社で公演をしてきました。

といっても、浪曲の公演ではありません。

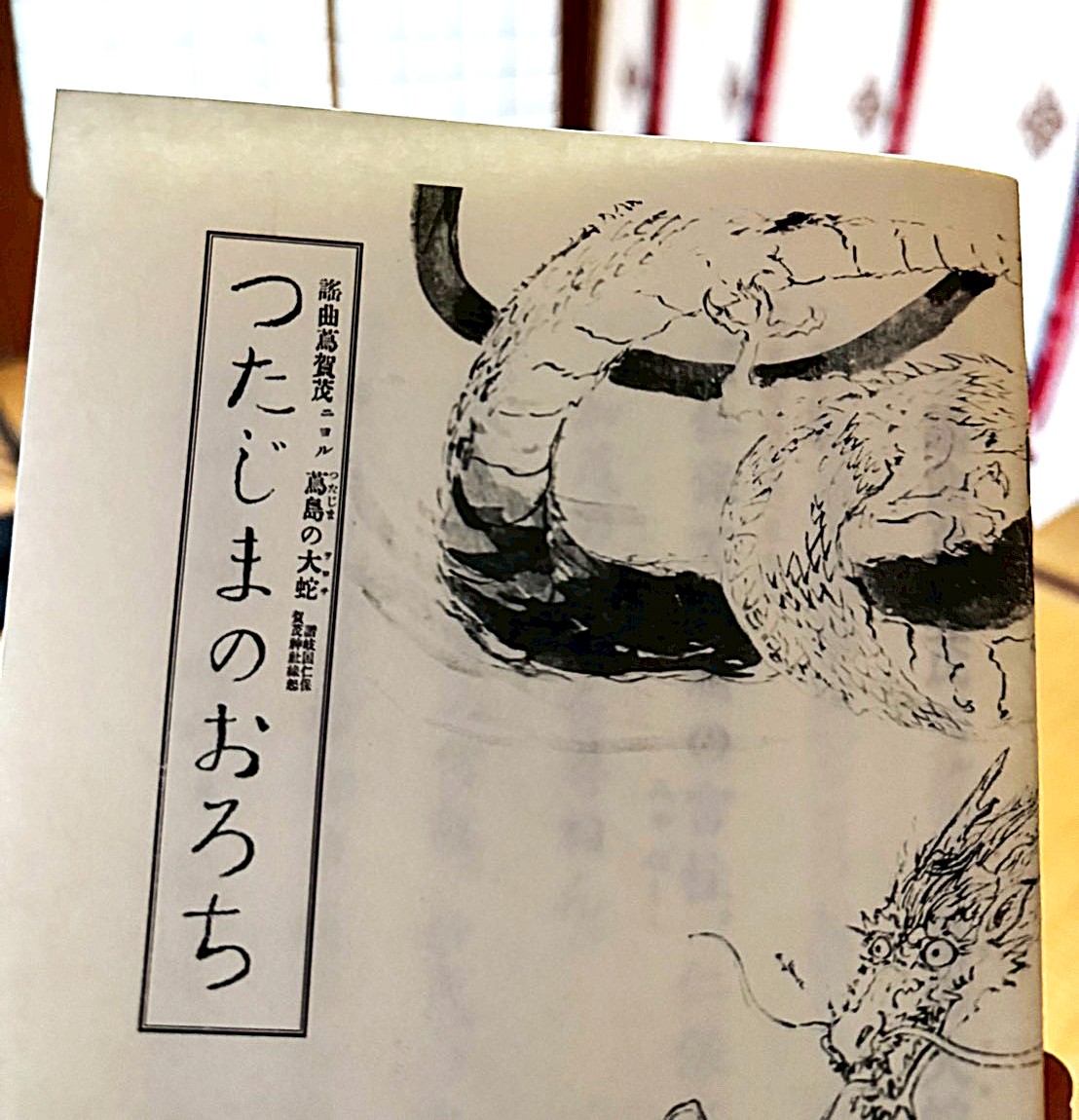

賀茂神社に伝わる「蔦島(つたじま)の大蛇(おろち)」という神話をもとに、能、浪曲、落語、舞踊、ラップ、電子音楽などを融合した、新しい芸能作品として奉納上演したのです。

能楽師の安田登先生を中心に、さまざまな芸種の人たちが集まった一座。能楽師、浪曲師、落語家、音楽家、ラッパー、琵琶奏者、お笑い芸人、オペラ歌手、打楽器奏者、指揮者、ダンサー、ときに素人さんや子どもも参加する、メンバーも固定していない、とにかく雑多な一座です。「東京雑戯團」と名乗っています。

賀茂神社には600年以上伝わる「長床(ながとこ)神事」があり、神事の合間に蔦島の大蛇神話を伝える『蔦加茂(つたかも)』という能の謡(うたい=歌唱)が謡われてきました、ところが、謡の伝承者がたった一人になってしまった。これを知った安田先生が、このままでは謡とともに神話が失われてしまう、これを途切れさせてはいけないと、いずれ土地の人がみんなで継承できるように神話を作品に仕立て、お渡しするための公演をしようと思いつかれました。

日本各地で失われつつある「土地に根差した芸能」を再びよみがえらせ、次の世代へと手渡していくための試み。

まず台本を安田先生が書かれました。基本的に能として。そして出演者を募る。

安田先生のお能の弟子でもある、ラッパーで小説家でマルチクリエイターのいとうせいこうさん。「能の一部をラップにしちゃおう!」と言い出しました。Eテレのオフロスキー(『みいつけた!』)の編曲を手掛け、明和電機にも所属する電子音楽のヲノサトルさんが「それなら編曲と演奏やります!」。元宝塚歌劇団の大﨑緑さんは「振り付けは私が」。美術家の山下昇平さんは「じゃあ、みんなであやつれる龍、作っちゃいましょう」。奈々福と落語家の笑福亭笑利さんは「能の謡の言葉は難しいから、そこはみなさんにわかりやすく2人で漫才風に伝えます」。安田先生が教えるお弟子さんも含め、出ます出ますと申し出が相次ぎ、出演者総勢25名!

東京と京都でお稽古を重ね、いざ本番を迎えました。

高松空港から仁尾まで車で1時間ちょっと。

賀茂神社の境内、巨石としめ縄に強く目が惹かれます。注連石、と神社の解説にあります。

瀬戸内海は雨が少ない地方とはいえ、屋外での公演なのでお天気は気になります。予報は曇り。心配しながら、舞台と客席の設営をします。

一座の受け入れに尽力してくださった現地の方々にもご挨拶。『蔦島(つたじま)の大蛇(おろち)』の神話に登場する「四田一本(よんたいっぽん)」、「四田」の 塩田、鴨田、河田、吉田と「一本」の倉本のみなさまです。神話に登場する苗字の方々がいまも土地にいらっしゃるのです。しかも今回、このプロジェクトに賛同してくださっただけではなく、上演資金の獲得にも尽力してくださいました。

初めて現地でリハーサル。この一座はとにかく臨機応変がキモなので、事前の綿密な打合せやリハーサルはしない。当日入り、当日ちょちょっとリハ、で、本番。それで誰も不安がらないのが常です。

土地の方々、たくさん集まってきました! 老若男女。宮司さん曰く、賀茂神社始まって以来の人出、と(笑)。

それぞれ装束、衣装に着替えて、本番。とりあえず、お天気はもちました。

まず前説。事ここに至る経緯を説明します。そして、能の詞章をお客様にも一緒に謡っていただくため、お稽古をしたりします。

左から真言宗海岸寺のご住職上戸さん、奈々福、いとうせいこうさん、安田先生、笑福亭笑利さん、後に電子音楽のヲノさん

さて「蔦島の大蛇」伝説とは、どういう内容かというと。

讃岐の仁尾にある神社が都の賀茂の御分体だという夢を見た都の賀茂神社の宮司が、仁尾の賀茂神社に来た。参拝していると不思議な女性が現れ「この沖にある蔦島という島には、むかし大蛇(おろち)が住んでいて、人も近寄れず、島は蔦と蔓と雑草と棘で覆われていた」と言う。

ある日、都の賀茂神社の神様の御分身である白木の祠が着いた。鴨田、河田、吉田、塩田、倉本の「四田一本」の人々は神様をこの地に勧請し、仁尾の人々は真摯に拝した。すると大蛇は海に消え、蔦島も仁尾の町も豊かになった、と。

都の宮司がさらに大蛇の姿を尋ねると「目はほおずきのように真っ赤で、山が八つもあるようなとても大きな蛇で、お腹も血で真っ赤になっていました」と答える。

すると時間が巻き戻されて「今は昔」になり、昔の蔦島がよみがえり、大蛇も現れた。そこに島を守る神、別雷(わけいかづち)の神が現れ、剣で大蛇を斬り刻んだ。が、切られた大蛇は六体に分かれ、また神に向かって来た。神がさらに力を振るうと、龍は退治されて、海中の龍宮に帰っていった。

という内容。こんな詞章で始まります。

神官「仁保てふ浦の宮柱(みやばしら)。

仁保てふ浦の宮柱。

加茂の古跡(こせき)を尋ねん。

そもそも是は都の内。

加茂の宮の神主則之(のりゆき)とは我が事也。

さても我不思議なる御霊夢を蒙(こうむ)り。

只今讃州(さんしう)仁保の浦。

加茂の明神に参詣(さんけい)仕り候」

神官の装束の安田先生が本殿から姿をあらわした、その途端でした。

一瞬にして空がかきくもり、さあっと、雨が降ってきたのでした。

まさに、その瞬間だったからびっくりした。さらさらさらさらさら……という音とともに。境内の石畳に雨粒模様がついていく。

あ、と思いました。先生の大事な能装束が濡れてしまう。お客さんも濡れてしまう。黒紋付の私たちも濡れてしまう……なのに。

誰も動揺しないのです。お客さんたちは当日配られたパンフレットを頭に乗せて、何事もなかったように静かに座っています。演者たちも、何事もないように、そのまま、進めていきます。

さらさらさらさらさら……雨がその場を清めてくれるようです。めったに雨が降らない仁尾の地で、土地の神様に奉納する作品が始まった瞬間の雨。

私と、落語家の笑利さんは、台本があってないような感じで、いま上演されている作品にツッコミを入れながら、わかりやすく場面説明をしていきます。また、笑利さんのおとぼけ具合がおかしいこと。客席から笑いが起こります。

電子音楽のヲノさんが、稽古場に一度来て打合せをしただけなのに、見事に場面に合う清らかな音を奏でてくれます。

本業は精神科医のオオシマさんとナワちゃんの吹く笙の音が境内に響く。

大空の下。そこにいることの気持ちよさ。

あ、だんだん晴れてきた。

別雷の神と大蛇が闘う場面になったころ、空は燃えるような夕焼けになっていました。

大蛇は六体に斬られて、その六体それぞれが踊りだし、

最後は竜神となって、土地の守り神となった。

終演したころには日はとっぷり暮れ、ぴかぴかの月が出ていました。満月のちょっと前。磨かれたような月。

なんて美しい。

とても不思議な時空にいた気がします。

その土地で、その土地の神話を、空の下で上演する。演じるというより、ただただ声を捧げる、奉納するという気持ちでした。

お天気のことは、偶然と言ってしまえばそうかもしれませんが、私は、この作品の上演が天と響きあったように思えた。祝福があったように思えました。

いつもは目の前のお客様に向けて精一杯尽くす浪曲だけれど。

芸能には奉納という面もあり、今回の作品上演は、仁尾の土地の神様に奉納する、まさにそういうものであったと感じました。

翌日は晴天!

仁尾港からすぐの、物語の舞台となった蔦島へ船にのって。海風が気持ちいい。

その島には、上賀茂神社から最初に白い祠が流れ着いたという沖津宮があります。

蔦島頂上から眺める瀬戸内海の美しかったこと。

土地と、土地の物語と、芸能と。みっつ融合の、身体の奥底に響く旅でした。

◆たまがわ・ななふく 横浜市出身。筑摩書房の編集者だった1995年、曲師(三味線弾き)として二代目玉川福太郎に入門。師の勧めで浪曲も始め、2001年に浪曲師として初舞台。古典から自作の新作まで幅広く公演するほか、さまざまな浪曲イベントをプロデュースし、他ジャンルの芸能・音楽との交流も積極的に取り組む。2018年度文化庁文化交流使としてイタリアやオーストリア、ポーランド、キルギスなど7カ国を巡ったほか、中国、韓国、アメリカでも浪曲を披露している。第11回伊丹十三賞を受賞。

◆「ななふく浪曲旅日記」は毎月第三土曜に配信します。